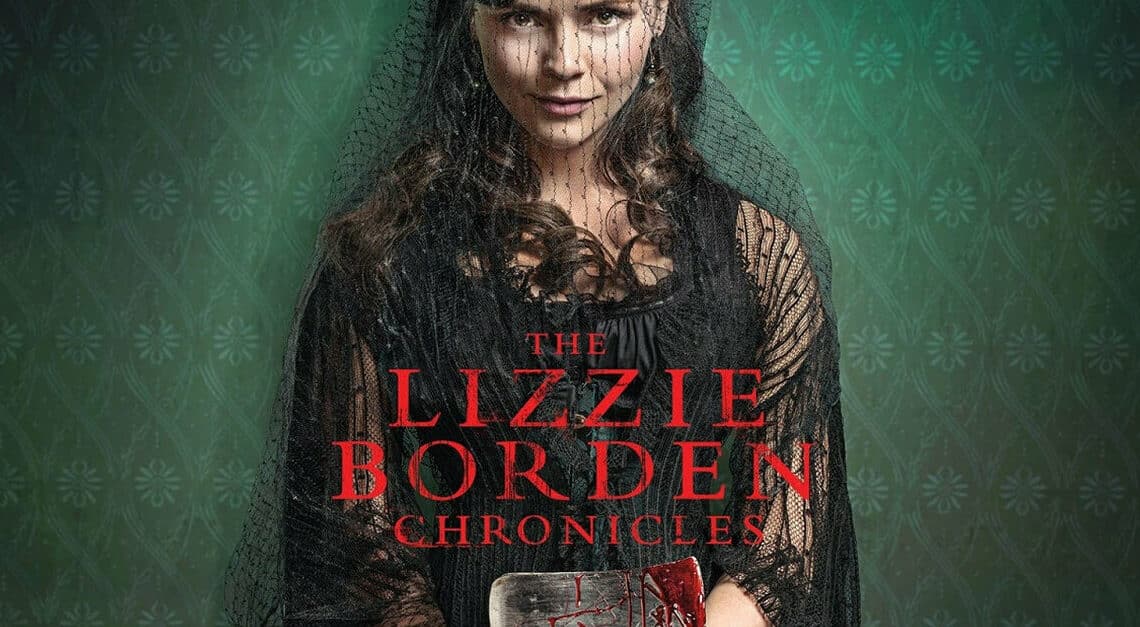

Les affaires criminelles les plus médiatiques ont souvent servi de base à la fiction. The Lizzie Borden Chronicles s’inspire d’un crime ancien, qui a marqué l’inconscient collectif et imprégné la culture américaine. Un téléfilm et une mini-série de 8 épisodes illustrent le passage de l’affaire proprement dite à son expansion au domaine du mythe, dans une débauche sanglante et gothique portée par Christina Ricci.

C’est quoi The Lizzie Borden Chronicles ? 4 Août 1892 : Andrew Borden et sa femme, riches notables de la ville, sont retrouvés massacrés à la hache dans leur maison de Fall River dans le Massachussetts. Les soupçons de la police se portent rapidement sur la famille et en particulier sur Lizzie, la fille aînée : à 26 ans, celle que l’on dépeint comme une vieille fille capricieuse et colérique ne s’entendait ni avec son père, ni avec sa belle-mère. Poursuivie en justice pour le double meurtre, elle est finalement acquittée au terme d’un procès retentissant ; pourtant, aux yeux de l’opinion publique, sa culpabilité ne fait aucun doute…

Voilà les grandes lignes de l’affaire Lizzie Borden telle qu’elle s’est déroulée et telle que la présente le téléfilm Lizzie Borden Took An Axe, diffusé en janvier 2014 par la chaîne Lifetime et qui précède directement The Lizzie Borden Chronicles, avec le même casting. Bien qu’il soit parfaitement possible de regarder directement la série, on vous conseille fortement de voir d’abord le film, puisqu’il en pose les bases et installe l’arrière-plan dramatique.

L’action de The Lizzie Borden Chronicles débute quatre mois après le procès. Lizzie (Christina Ricci) et sa sœur Emma (Clea DuVall) emménagent dans un quartier huppé de Fall River et semblent reprendre le cours de leur vie, entre l’hostilité quasi-générale de la population et l’engouement dont elles font l’objet dans les cercles artistiques de Boston. Mais leur situation financière apparaît soudain précaire, lorsque l’associé de leur père vient réclamer le remboursement d’anciennes dettes. D’autant que surgissent au même moment leur demi-frère venu tirer profit de la situation, et un détective de l’agence Pinkerton, Charlie Suringo (Cole Hauser), arrivé en ville afin de prouver que Lizzie a bel et bien assassiné ses parents. Comme si cela ne suffisait pas, Lizzie s’est entichée d’une ancienne prostituée qu’elle a prise sous son aile et elle doit affronter son souteneur (Jonathan Banks), bien décidé à lui extorquer autant d’argent que possible. Pour se défaire de ces importuns, Lizzie en revient à la méthode qui lui a si bien réussi par le passé : le meurtre brutal. A coups de hache, en les précipitant dans le vide, en les brûlant vifs ou avec un poignard, Lizzie Borden se débarrasse sans scrupule de tous ceux qui se mettent en travers de sa route.

Le téléfilm qui sert de prequel à la série s’attachait à l’affaire en elle-même et à ses suites judiciaires, qu’il retraçait de façon réaliste, en restant fidèle aux faits et sans prendre parti quant à la culpabilité ou l’innocence de Lizzie Borden. Dans son traitement comme dans son propos, The Lizzie Borden Chronicles est radicalement différente et dès le premier épisode, on bascule dans l’univers gothique surréaliste d’une héroïne psychopathe et violente. Tout cela à mille lieues de la réalité puisque la vraie Lizzie Borden ne fut impliquée dans aucune autre affaire après celle pour laquelle elle fut acquittée.

Sur la forme, la série se rapproche du conte macabre et n’est pas sans rappeler American Horror Story – à ceci près que la dimension fantasmée s’accompagne d’une atmosphère onirique délestée de la tonalité glauque et angoissante qui caractérise l’anthologie. L’ambiance sombre, l’outrance et le nombre des crimes perpétrés par Lizzie, les giclées de sang très graphiques, la dominance de tonalités noires et rouges, les décors et les costumes d’époque contribuent à théâtraliser une action qui relève du spectacle, loin de toute tentation réaliste. Le premier épisode donne le ton et les suivants sont à l’avenant : on assiste à une succession de meurtres violents peu crédibles, qui s’enchaînent dans des effusions de sang, culminant dans un dernier épisode qu’on croirait sorti d’un western. Pour autant, il n’y a pas le même écœurement ou la même saturation que dans The Following par exemple, car l’esthétique de ces séquences les rend finalement plus spectaculaires que choquantes et parce que The Lizzie Borden Chronicles fait de la violence un propos et non un simple prétexte à des scènes racoleuses et gratuites.

Loin de nuire à la qualité de la série, cet ensemble de procédés en accentue la force. En abandonnant le personnage historique et faisant fi de toute vraisemblance, la série choisit de s’emparer de la figure mythique de Lizzie Borden et de sa légende diabolique, pour en faire un monstre de perversité éliminant tous ceux qui ont le malheur d’entraver ses plans. Cette abstraction symbolique est illustrée par une bande son détonante, mêlant rock et bluegrass. Le procédé a déjà été utilisé, par exemple dans Peaky Blinders, pour dynamiser la mise en scène et y apporter une touche de modernité. Ici, l’artifice contribue aussi à effacer le contexte spatio-temporel pour dégager la dimension signifiante de l’histoire.

Par certains aspects, The Lizzie Borden Chronicles s’apparente à des séries comme Hannibal et Bates Motel, qui s’attachent elles aussi à une figure criminelle mythique plus ou moins inspirée de faits réels. Mais la grande différence réside dans l’intention, exprimée par l’angle sous lequel est abordé le personnage principal. Hannibal et Bates Motel sont toutes deux des prequels, qui interrogent les origines de la violence et de la folie : comment devient-on le Docteur Lecter ou Norman Bates ? Tout au contraire, The Lizzie Borden Chronicles fantasme une suite aux évènements réels, non pour expliquer la folie meurtrière mais pour mieux mettre en scène le mythe que celle-ci a engendré. Les meurtres commis par Lizzie tout au long de la série sont motivés, expliqués par des mobiles pragmatiques, mais jamais éclairés par une quelconque dimension psychologique ; au-delà du personnage, Lizzie Borden est un fantasme et un réceptacle des craintes populaires, à la fois une sorte de croque-mitaine que l’on évoque pour se faire peur et le symptôme des travers de la société.

Lizzie Borden incarne une sorte de monstre, coupable aux yeux du public du crime ultime – le parricide – perpétré avec une rage et une violence que rien ne justifie. Les assassinats relatés dans ces chroniques apparaissent, pour un observateur extérieur, comme les actes d’une meurtrière implacable et déterminée, uniquement motivée par ses intérêts personnels. Mais Lizzie Borden a aussi quelque chose d’un Dexter en négatif puisqu’elle traduit – comme le célèbre tueur en série de Miami – les dysfonctionnements de la société. Les deux anti-héros y remédient de la même manière, à la fois comme juges et bourreaux, en décidant arbitrairement qui mérite de mourir. Dans le cas de Dexter, son action se résume à corriger les erreurs commises par la police et les failles du système judiciaire ; c’est paradoxalement parce qu’elle-même a échappé à la justice que Lizzie Borden peut s’attaquer de façon transversale à une question centrale : celle de la condition féminine. Et il n’est pas inutile de rappeler que la vraie Lizzie Borden fut en partie acquittée parce qu’il semblait impossible qu’une femme ait pu commettre un crime aussi violent….

Si l’on ose l’anachronisme, la thématique féministe apparaît sous deux formes, finalement convergentes : la sexualisation du rapport victimes / agresseurs et les tempéraments radicalement différents des sœurs Borden. Dans la série, les victimes de violence sont en grande majorité des femmes (la prostituée, la gérante de l’hôtel, les sœurs Borden elles-mêmes), tandis que les agresseurs sont principalement des hommes – ils constituent de ce fait l’essentiel du tableau de chasse de Lizzie, qui rétablit ainsi une sorte d’équilibre voire de justice. Cette victimisation des femmes, visible dans tous les domaines (juridique, économique, familial, etc.), est la conséquence d’une société dominée par les hommes, où les femmes sont gardées sous tutelle. Plus généralement, l’environnement protecteur et ultra-conservateur créé les conditions d’un univers où les apparences et le statut social dissimulent les comportements agressifs, physiques ou symboliques, prenant pour cibles les plus faibles.

Second axe, l’opposition de caractères entre Lizzie et Emma Borden réside principalement dans la soumission ou la résistance à ces codes, chacune incarnant deux visions de la condition féminine. A une Emma corsetée par les conventions de son époque et qui s’efface devant le jugement populaire répond une Lizzie qui s’affranchit des contraintes pour mener sa vie telle qu’elle le désire, jouissant de la fascination dont elle fait l’objet autant que de l’horreur qu’elle inspire. Et quand Emma tend à adopter profil bas, s’inquiète de sa réputation et songe à se marier, Lizzie transgresse toute moralité – qu’elle organise une fête tapageuse avec les artistes de Boston, accueille sous son toit une prostituée, aille frayer dans les tavernes pour traiter directement avec les malfrats ou entretienne le mystère sur de possibles relations lesbiennes.

Cette symbolique fonctionne, notamment parce qu’elle repose sur un remarquable duo d’actrices. Leur jeu souligne la complexité de la relation amour / haine qui unit les deux sœurs, à rapprocher du lien pervers existant entre Bette Davis et Joan Crawford dans le film Mais qu’est-il arrivé à Baby Jane ? Lizzie est une personnalité possessive qui réclame l’attention exclusive d’Emma, lui déniant la possibilité d’une vie loin d’elle ; Emma rêve d’une vie de famille traditionnelle et nourrit des sentiments ambigus envers sa sœur, qu’elle cherche à protéger tout en désapprouvant son mode de vie et en soupçonnant son implication dans les différents meurtres dont on l’accuse.

Dans le rôle de Lizzie, Christina Ricci est évidemment excellente : sa frêle silhouette, son innocent minois d’oiseau tombé du nid, son teint diaphane, ses grands yeux innocents et sa diction précieuse et désinvolte accentuent le contraste entre l’apparence et la vraie nature de son personnage. Face à elle, Clea DuVall est une Emma Borden au visage fermé, beaucoup plus sombre et terne, moins spectaculaire et donc certainement beaucoup plus difficile à aborder- ce que l’actrice accomplit admirablement, avec une grande subtilité. De manière générale, le reste du casting est d’un bon niveau ; ce n’est pas surprenant puisque, à l’instar de Christina Ricci, des acteurs comme Michelle Fairley ou Jonathan Banks sont employés dans des rôles semblables à ceux où ils déjà excellés par le passé – à savoir la Lady Stark de Game of Thrones et Mike Ehrmantraut dans Breaking Bad.

The Lizzie Borden Chronicles n’est pas exempte de défauts, et on regrette parfois une mise en scène un peu plate, des répétitions et des tics récurrents dans l’interprétation de Christina Ricci ou quelques facilités et raccourcis dans le scénario. Malgré tout, en s’emparant du mythe populaire surgi de l’énigme criminelle et en dépeignant une Lizzie Borden qu’on admire et qu’on craint tout à la fois, la série est parvenue à exprimer quelque chose de l’inconscient collectif qui va au-delà du simple fait divers. Mais cette réinterprétation, aussi chargée de sens soit-elle, est avant tout prétexte à une série divertissante et même jubilatoire : du grand spectacle, pour une relecture diablement efficace.

The Lizzie Borden Chronicles – 8 épisodes de 50 minutes environ.

Série diffusée par Lifetime

Crédits photos : Lifetime.